Mit positiven Erlebnissen zu mehr Selbstbewusstsein und weniger Stress – Ein Buch von Madeleine und Rolf C. Franck

Unsichere und ängstliche Hunde haben es in unserem Alltag oft schwer. An einer befahrenen Straße entlang gehen, im Auto mitfahren, im Park mit anderen Menschen und Hunden spazieren gehen… Was für uns und für andere Hunde völlig normal ist, ist für sie eine Herausforderung. Das Mutmachbuch für unsichere Hunde beschäftigt sich genau mit diesen Hunden. Es geht darum Angst, Unsicherheit und Stress zu erkennen und zu verstehen und den Hund selbstbewusster und mutiger für den Alltag zu machen.

Daten und Fakten zum Buch „Das Mutmachbuch für unsichere Hund“

Das Mutmachbuch für unsichere Hunde ist ein im September 2023 veröffentlichtes Taschenbuch mit 93 Seiten. Es erschien über den Cadmos Verlag und wurde von Madeleine und Rolf C. Franck geschrieben. Im Mutmachbuch geht es darum, das Selbstbewusstsein unserer Hunde zu stärken und die Zusammenhänge zwischen allen Bereichen des Hundelebens zu verstehen.

Über die Autoren

Dipl. Psychologin Madeleine Franck und Verhaltensberater Rolf C. Franck betreiben im Landkreis Cuxhaven gemeinsam die Hundeschule „Blauerhund“. Bei der Partnerschule für Mensch und Hund geht es unter anderem darum, die Beziehung zum eigenen Hund zu stärken. Im Training ist ihnen wichtig, dass der Hund emotional verstanden wird und sich gut fühlt. Unter dem Namen „Blauerhund“ bieten Madeleine und Rolf C. Franck verschiedene Kurse, Seminare und Onlinefortbildungen für Hundebesitzer*innen an. Neben ihrer Tätigkeit als Trainerin ist Madeleine Franck als Chefredakteurin des Bookazins „SitzPlatzFuß“ tätig. Außerdem ist sie Projektleiterin für den Cadmos Verlag.

Das Mutmachbuch – Zum Buch

„Mit diesem Buch möchten wir dich ermutigen, das Leben deines Hundes aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Wir möchten dir zeigen, wie du die Zusammenhänge zwischen Wohlbefinden, Gesundheit, Selbstwirksamkeit und emotionaler Stabilität nutzen und für deinen Hund eine Verbesserung schaffen kannst.“

Aus der Einleitung des Mutmachbuches für unsichere Hunde

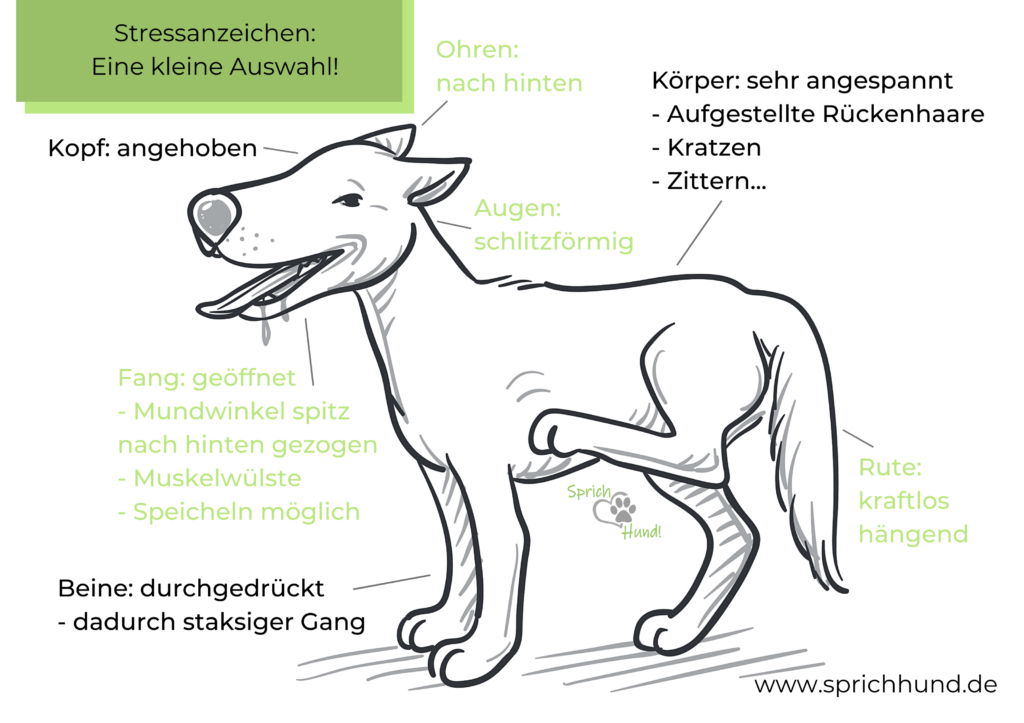

Damit die Leser*innen das Leben ihres Hundes aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten können, geht es im ersten Kapitel des Buches darum, Unsicherheit, Angst und Stress besser zu verstehen.

Das Mutmachbuch für unsichere Hunde beschäftigt sich mit den Emotionen unserer Hunde. Wie und wo entstehen Emotionen im Gehirn und was für Auswirkungen haben sie auf unsere Hunde? Es geht um die negativen Emotionen Angst, Wut und Panik aber auch um positive Emotionen wie Seeking, Fürsorge und Spiel. Wie kann ich als Hundehalter*in diese Emotionen bei meinem Hund beeinflussen? Auch das Thema Stress spielt im ersten Kapitel eine wichtige Rolle.

Im nächsten Kapitel des Buches geht es um die Themen Mut, Resilienz, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit und Selbstregulation. Was bedeuten all diese Begriffe und kann ich sie bei meinem Hund fördern? Wo kann ich in meinem Alltag meinem Hund die Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit geben? An dieser Stelle im Mutmachbuch für unsichere Hunde bekommt man auch bereits die ersten Trainingstechniken und Möglichkeiten an die Hand, um erste Veränderungen im Alltag zu schaffen.

Zusammenhänge verstehen und Veränderungen anstoßen, heißt das nächste Kapitel des Buches. Hier geht es darum sich nicht nur auf das eigentliche Problem zu fokussieren, sondern das gesamte Hundeleben zu betrachten und dann herauszufinden, welche Bereiche noch Einfluss auf das Verhalten XY haben können. Schlaf, Bewegung, Sozialkontakte, Spiel und andere Bedürfnisse werden genau unter die Lupe genommen. Wie können wir durch unsere Stimmung unsere Hunde beeinflussen? Was bedeutet es, wenn ein Hund „sicher gebunden“ ist? Außerdem wird auch beleuchtet, welchen Einfluss Krankheiten und Schmerzen auf das Verhalten unserer Hunde haben.

In den letzten beiden Kapiteln wird es nochmal richtig praktisch. Die Leser*innen bekommen Übungen an die Hand wie sie Entspannung mit ihrem Hund trainieren können, welche Strategien sie ihren Hunden anbieten können um Stress abzubauen und welche Hilfsmittel zum Einsatz kommen können. Passend zum Titel Mutmachbuch werden auch verschiedene Mutmachspiele vorgestellt. Die Mutmachspiele sind eine bunte Mischung aus verschiedenen Spielarten, sodass für jedes Mensch-Hund-Team ein passendes Spiel dabei ist.

Mein persönliches Fazit

Für mich ist das Mutmachbuch für unsichere Hunde nicht nur etwas für Hundehalter*innen mit genau diesen Hunden, sondern auch für alle anderen. Es ist ein Buch für die, die ihren Hund etwas besser verstehen wollen. Für die, die ihre Beziehung zu ihrem Hund verbessern möchten und für diejenigen, die mehr über positives und bedürfnisbefriedigendes Training erfahren möchten.