Vom Welpen zum Junghund – Wie dein Welpe sich entwickelt

Ein Welpe zieht ein, in der der Regel ist der kleine Hundewelpe dann schon zwischen 8 und 12 Wochen alt und hat im besten Fall schon einiges gelernt. Innerhalb kürzester Zeit wird dann aus dem kleinen Welpen auch schon ein Junghund. Was kann ein Welpe wann? Wie sehen die ersten Lebenswochen eines Welpen aus und was sollte ein Welpe wann lernen? Die Entwicklung eines Welpen zum Junghund geht, im Vergleich zum Menschen sehr schnell und die Welpenzeit hat einen großen Einfluss darauf, wie unser Hund später auf bestimmte Situationen reagiert.

Theoretisch kann eine Hündin zwei Mal im Jahr Welpen bekommen. Wenn eine Hündin schwanger ist dauert es dann ca. 63 Tage bis die Welpen zur Welt kommen. Ein Wurf Welpen kann dabei aus ein bis zwölf, oder in wenigen Fällen auch mehr, Welpen bestehen. Meistens besteht ein Wurf aber eher aus fünf bis sechs Welpen. Bereits während der Tragzeit können z.B. Unruhe, Angst und Stress die Welpen beeinflussen, denn die Hormone, die dabei im Körper der Hündin entstehen werden auch auf die Welpen übertragen. Daher ist es besonders wichtig solche Situationen möglichst zu reduzieren oder zu vermeiden.

1. und 2. Lebenswoche – Beginn der Welpenzeit

Die meisten Welpen kommen in einer sogenannten Wurfbox oder Wurfkiste zur Welt. Wenn die Welpen geboren werden können sie weder hören noch sehen und auch nicht laufen. Sie können aber schon riechen und schmecken und spüren Wärme bzw. den Körperkontakt zu ihren Geschwistern und ihrer Mutter. Auch andere Berührungen, Kälte und Schmerz werden von den Welpen wahrgenommen. Alle Bewegungen und Geräusche die, die Welpen jetzt machen, machen sie reflexartig, also automatisch. Ihr Alltag besteht jetzt ausschließlich aus schlafen und fressen. Welpen können ihre Körpertemperatur in den ersten zwei Wochen nicht kontrollieren und alleine keinen Kot und Urin absetzen. Für all diese Dinge benötigen Sie erst mal die Hilfe ihrer Mutter, die ihre Welpen wärmt, füttert und sauber hält. Nach ungefähr 13 Tagen öffnen die Welpen dann ihre Augen.

3. bis 5. Lebenswoche

Nach 18 bis 20 Tagen öffnet sich der Ohrkanal der Welpen. Sie können jetzt optische und akustische Reize wahrnehmen. Außerdem werden sie immer aktiver und lernen zu laufen. In dieser Zeit bildet sich auch das Milchgebiss damit die Welpen neben der Muttermilch auch langsam an feste Nahrung gewöhnt werden können. Die Fähigkeit zum komplexen Lernen entwickelt sich ebenfalls in dieser Phase. Die Welpen sind sehr neugierig, fangen an ihre Wurfbox zu verlassen und ihre Umwelt zu erkunden. Im Spiel mit den Geschwistern und der Mutter lernt ein Welpe ab jetzt das kleine 1×1 der Hundesprache. Es ist besonders wichtig, dass die Welpen in dieser Zeit viele neue Dinge kennenlernen, damit sie gut auf ihr späteres Leben vorbereitet werden.

5. bis 8. Lebenswoche – erste sensible Phase der Welpenzeit

Ab der 5ten Lebenswoche werden die Welpen etwas vorsichtiger. Sie sind immer noch aktiv und neugierig, zeigen sich jetzt aber auch öfter ängstlich gegenüber neuen und unbekannten Dingen. Deshalb sollte man ihnen in dieser Phase viel Zeit geben sich neuen, unbekannten Dingen zu nähern. Sie zeigen Verhaltensweise wie z.B. knurren und schnappen im Spiel mit ihren Geschwistern. In dieser Phase hört die Mutter meistens auch auf ihre Welpen mit Muttermilch zu versorgen. Die kleinen ernähren sich dann ausschließlich von fester Nahrung. Außerdem werden die meisten Welpen zum ersten Mal geimpft und in der Regel auch gechippt.

Ab der 8ten Lebenswoche

Ab der 8ten Lebenswoche darf ein Welpe in sein neues Zuhause umziehen. Die Welpen kennen jetzt alle Verhaltensweisen des kleinen 1×1 der Hundesprache und sollten bestens vorbereitet sein auf ihr neues Leben. In ihrem alten Zuhause haben sie, im besten Fall, schon unterschiedliche Geräusche, andere Menschen, Tiere und Hunde kennengelernt. Sie kennen es mit dem Auto zu fahren, auch mal ohne ihre Mutter zu sein und waren mehrfach bei Tierarzt. Alles was sie bis jetzt gelernt haben und in den nächsten Wochen noch lernen, lernen sie sehr schnell. Deswegen ist es besonders wichtig, dass ein Welpe auch in seinem neuen Zuhause viele neue Dinge kennenlernt und positiv verknüpft. In einer guten Welpengruppe lernt ihr wie ihr eurem Welpen Neues am besten beibringen könnt und wie ihr reagiert, wenn euer Welpe vor Unbekanntem Angst hat. Außerdem hat euer Welpe die Möglichkeit mit anderen Welpen zu spielen um alle wichtigen Verhaltensweisen der Hundesprache zu lernen bzw. zu verfeinern.

Ungefähr ab der 14. Lebenswoche – langsames Ende der Welpenzeit

Euer Welpe ist jetzt schon ein ganzes Stück gewachsen und auch sein Fell verändert sich langsam. Das weiche Welpenfell wird durch etwas härteres Fell ersetzt. Nach und nach verliert der Welpe seine Milchzähne und bekommt ein bleibendes Gebiss. Aus dem kleinen Welpen wird mehr und mehr ein Junghund. Die Rüden fangen jetzt auch an ihr Bein zu heben und zu markieren. Übrigens sind eure Hunde auch erst jetzt in der Lage mehr und mehr ihre Blase zu kontrollieren. Sollte euer Hund also noch nicht Stubenrein sein in dieser Zeit dann ist das kein Grund zu verzweifeln, sondern völlig normal.

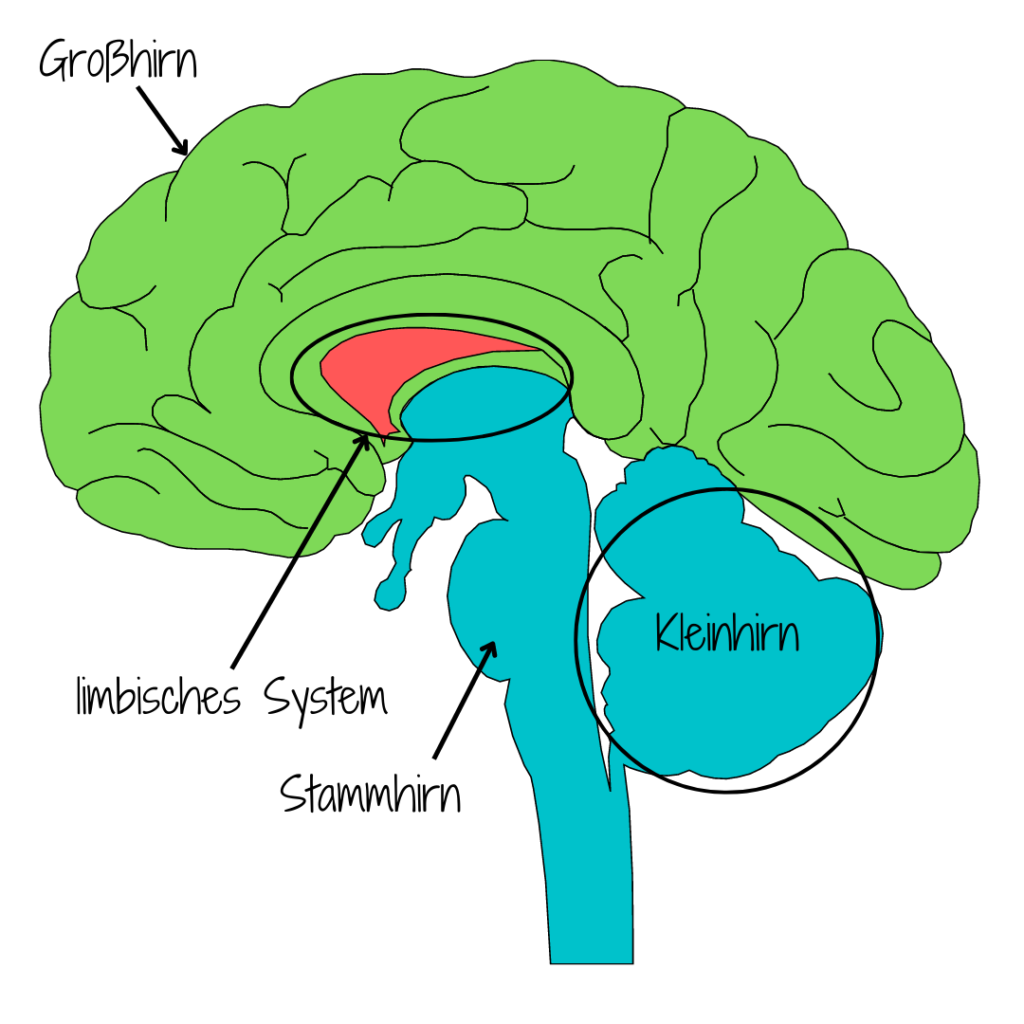

Ein Junghund teste seine Grenzen aus und Dinge die ihr eurem Hund beigebracht habt funktionieren auf einmal nicht mehr so gut. Sein Gehirn ist sozusagen im Umbau, er kommt in die Pubertät. Er wird erwachsen. Wäre euer Hund ein Mensch dann wäre er jetzt schon zwischen 12 und 16 Jahren alt. Spätestens mit 5 Monaten ist die eigentliche Welpenzeit vorbei. Zwischen dem 6 und dem 12 Lebensmonat werden die meisten Hündinnen das erste Mal Läufig und erreichen damit ihre Geschlechtsreife. Rüden werden in der Regel auch in dieser Zeit Geschlechtsreif, jedoch gibt es kein Ereignis an dem man die Geschlechtsreife eines Rüden festmachen kann.

Mit ungefähr 8 Monaten kommt der Junghund nochmal in eine sensible Phase. Es kann passieren, dass er nochmal ängstlich auf Dinge reagiert, die er eigentlich schon kannte. In dieser Phase müsst ihr euch sehr viel Zeit für kleine Trainigseinheiten nehmen und besonders geduldig mit eurem Hund sein. Bis euer Hund 2-3 Jahre alt ist kann er sich noch körperlich und geistig weiterentwickeln. Wenn diese Reifephase beendet ist, ist euer Junghund endgültig ein erwachsener Hund. Je nach Größe des Hundes können die einzelnen Phasen entweder schneller oder langsamer voranschreiten. Die Entwicklung eines Welpen geht in der Regel bei Hunden kleiner Rassen deutlich schneller voran als bei Hunden großer Rassen oder Riesenrassen. Heißt also, dass kleine Hunde schneller erwachsen werden als große Hunde und die Welpenzeit dementsprechend kürzer ist.